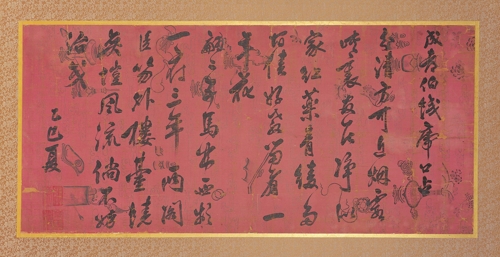

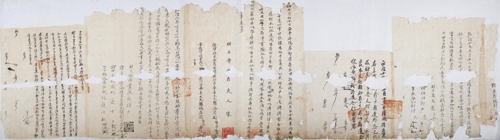

- ▲ 1 순조태봉도(1806, 한국학중앙연구원 장서각 소장). 봉긋한 젖무덤 모양의 꼭지에 태실이 사실적으로 표현되었다. 아래에 법주사도 그려져 있다. 2 헌종태봉도(1847, 한국학중앙연구원 장서각 소장). 회화적인 기법으로 태실의 모습이 표현되었다.

조선왕실의 모든 태봉은 평지에 돌출

조선왕실의 모든 태봉은 평지에 돌출해 젖무덤처럼 생긴 봉우리 형태다. 태가 묻히는 태실은 봉우리 정상의 젖꼭지 부위에 자리한다. 공식적 기록물인 <태봉등록>에는 다음과 같은 태실지의 입지 관련 내용이 있다.

‘무릇 태봉은 산꼭대기에 쓰는 것이 전례이며, 원래 내맥(來脈)이나 좌청룡 우백호나 안대(案對)는 없습니다.’

또한 태실지의 조건에 관하여, ‘좋은 땅이란 것은 땅이 반듯하고 우뚝 솟아 위로 하늘을 받치는 듯해야 길지가 된다”고 했다. 이러한 입지 양상은 마치 한의학에서 인체의 머리 정수리인 백회혈(百會穴)의 경혈 자리와 대비될 수 있는 위치이다.

- ▲ 장조(사도세자) 태봉도(1785, 한국학중앙연구원 장서각 소장).

또 다른 헌종태봉도는 마치 한 폭의 산수화를 보는 듯하다(지도2). 그리고 장조태봉도는 태실을 에워싸고 있는 풍수적인 산세가 잘 표현되었다(지도3). 헌종은 태어나자 곧이어 7월 25일에 관상감이 안태할 후보지를 물색했고, 8월 23일에 태실지 위치를 낙점 받았다. < 원손아기씨 안태등록>에, ‘안태사 이지연이 탄생 후 5개월째 되던 11월 11일에 태를 모시고, 덕산현 가야산 밑 명월봉 태봉소에 가서 그날 신시(申時)에 태를 봉안하였다고 아뢰었다’는 내용이 나온다.

이처럼 조선왕실에서 아기를 출산하면 남자의 태는 출생 후 5개월 되던 날, 여자의 태는 3개월 되던 날에 묻는 것이 관례였다. 태실 후보지는 세 곳이 추천되었고, 왕이 최종 결정했다. 낙점 후 택일한 뒤 정해진 의식과 절차에 의해 태실이 조성되었다. 태봉산에는 금표를 두고 소나무 채취나 경작 등을 금지하는 등의 보호 관리에 만전을 기했다. < 태봉(산)도>라고 하여 실제 모습을 상세히 그렸고, <태봉등록>, <태봉의궤>를 통해 조성, 보수, 관리한 사실까지 철저히 기록했다.

왜 이렇게 조선왕실에서는 태실조성과 관리에 대한 기록을 엄정하게 하고 태봉도까지 자세히 남겼을까? 풍수적으로 태가 어디에 묻히는지에 따라 인생의 길흉을 좌우한다고까지 해서 좋은 터를 골라서 소중히 안장했기 때문이다. 왕세자의 태는 왕조와 국운까지 영향을 준다고 믿어 엄정한 절차에 의해 태실이 조성되었고, 왕으로 등극하면 태실은 가봉되거나 새로 길지를 선택해 묻기도 했다. 왕실에서는 태봉에 대한 관리 등의 이유로 사실적인 그림이 필요했던 것이다. 전통적인 인식으로 생명은 산의 정기를 타고 나는 것이었으니, 생명의 근원인 태를 산이라는 큰 생명에너지에 접속해 주인의 생기를 증폭하고자 한 현실적인 뜻이 있다.

한국에서 태를 산에 묻은 역사는 매우 오래다. <삼국사기>에는 ‘김유신(595~673)의 아버지가 유신의 태를 고을(경기도 진천) 남쪽 15리에 안장해 태령산(胎靈山)이라 불렀다’는 옛 기록도 있다. 고려 충렬왕 때 세자의 태를 안동부에 안장했다는 기록도 <고려사>에 나온다. 고려와 조선에 걸쳐 왕조에서는 전담부서까지 두고 풍수전문가가 명당 터를 골랐으며, 신중히 택일하여 태실을 조성하고, 사후에 철저하게 보호 관리했다.

그러나 일제강점기에 이 태실 유적들은 모두 강제적으로 옮겨지면서 원형을 잃었다. 일제는 1929년에 태실 54기를 마치 공원묘지처럼 경기도 고양의 서삼릉 구석에 집단으로 모아 두었다. 명당자리에 눈독 들이고 있던 친일파들은 이때다 싶어서 자기네 선조 묘를 썼다. 근래 태실 유적은 지방자치단체가 나서서 복원하는 분위기지만, 어디에 있는지조차 알 수 없는 태실도 있고, 개발로 훼손된 유적지도 여러 곳이다. 인조 태봉은 충주댐으로 수몰됐고, 현종 태봉은 태실이 있던 산봉우리가 깎여 나갔다. 순종 태봉은 공장지가 되면서 형체도 없어졌다.

태실은 옮겨서 복원해도 되는 동산(動産) 같은 유적이 아니다. 태봉산은 제자리에 있기에 태실로서 온전한 것이다. 다시금 우리 문화재의 장소적, 경관적 가치를 재평가해야 할 이유기도 하다. 태봉도는 그 진정성의 전체적 면모를 한눈에 보여 주고 있다.

필자 최원석 교수 1963년 부산에서 태어났다. 서울대 지리학과를 졸업하고, 서울대 석사와 고려대 박사 학위를 받았다. 현재 경상대 인문한국 교수로 지리산권문화연구를 하고 있다. 저서로 <사람의 산 우리 산의 인문학>(2014), <한국의 풍수와 비보>(2004) 등이 있다. 우리 산의 인문학적 전통을 계승하여 현대적으로 개척하는 일에 주력하고 있다.